糜子(Panicum miliaceumL.)又叫黍稷、糜黍,是起源于中国的小杂粮作物,广泛种植于亚洲、欧洲等半干旱地区。糜子具有需水量低、养分利用率高、对非生物胁迫具有较强耐受性的特点,同时具有富含钙、铁和镁等矿物质,具有无麸质等特点,对保障国家粮食安全、功能性食品开发具有重要意义。

近日,农业基因资源研究中心谷子糜子生理和分子育种团队在《International Journal of Biological Macromolecules》(中科院JCR一区top,IF=7.7)发表题为“Effect of sowing date on physicochemical properties of waxy and non-waxy proso millet (Panicum miliaceumL.) starches”的文章。该研究以黍子(糯性)和宁糜14号(粳性)为试验材料,通过研究不同播期下糜子品质及淀粉分子量、链长分布、粒径分布、X射线衍射、糊化特性等理化性质的差异,明确了播期通过改变气候条件对糜子品质和淀粉理化性质的影响,揭示了糯性糜子和粳性糜子品质形成对播期的响应机制。硕士研究生任江陵为第一作者,国家谷子高粱产业技术体系谷子糜子栽培生理岗位科学家、山西杂粮产业技术体系耕作栽培岗位科学家曹晓宁研究员为通讯作者,该研究得到了国家谷子高粱产业技术体系(CARS-06-14.5-A16)、山西省杂粮产业技术体系(2024CYJSTX03-23)、山西省重点研发计划项目(2022ZDYF110),中央引导地方科技发展资金项目(YDZJSX2022A044)的资助。

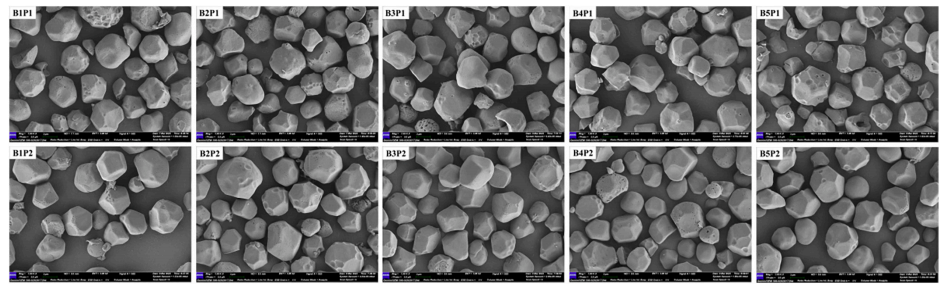

图1 播期对糯性和粳性糜子淀粉颗粒形态的影响

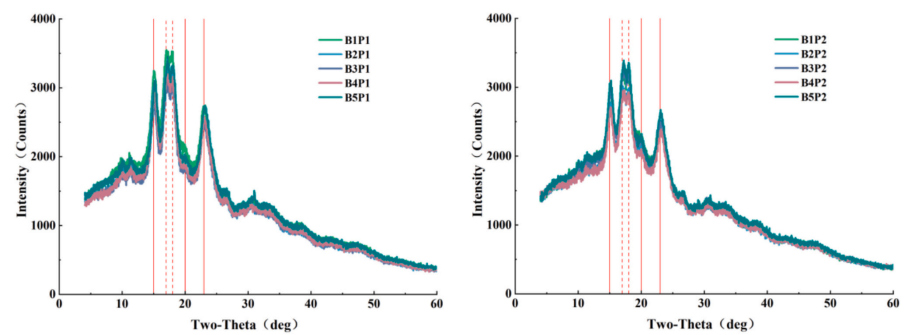

图2 播期对糯性和粳性糜子淀粉晶体结构的影响

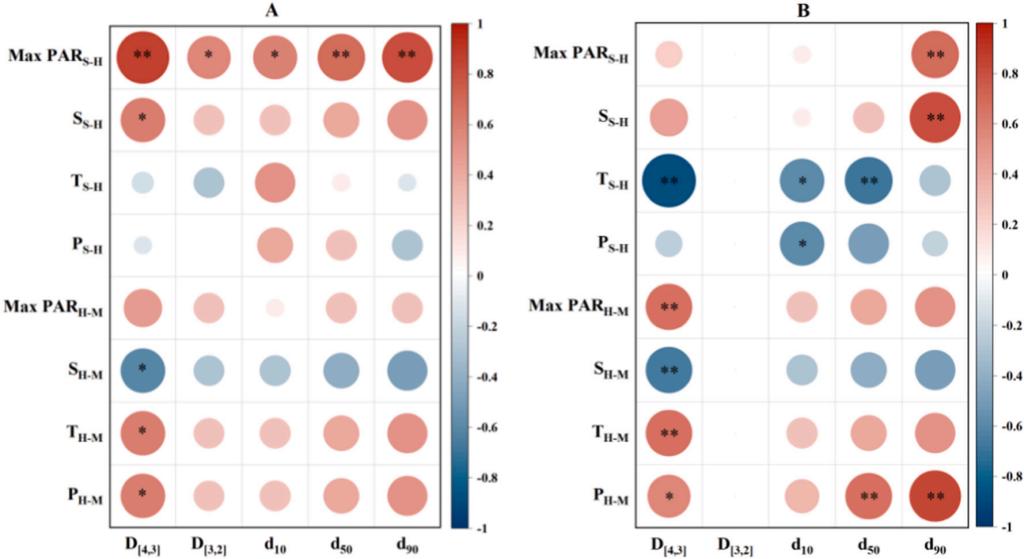

图3 气象因子与糜子淀粉结构的相关热图